Un percorso pedonale che purtroppo richiede ancora un poco di “coraggio” per essere percorso, ma ve lo proponiamo lo stesso perché speriamo che più lo si conosce e lo si utilizza, prima le istituzioni si convinceranno che questo sottile passaggio tagliato nella collina di tufo meriti di essere opportunamente manutenuto.

Vi porta dal centro del Vomero a Montesanto passando sotto via Girolamo Santacroce e sotto il corso Vittorio Emanuele. È un viaggio emozionante, purtroppo per una cinquantina di metri anche piuttosto sporco, in una sorta di “città di sotto”. Rasenterete il parco (mai finito) dell’ex Gasometro del Vomero ed il terzo ingresso (finalmente aperto!) del parco Viviani. Un altro sorprendente itinerario di questa nostra città “infinita”.

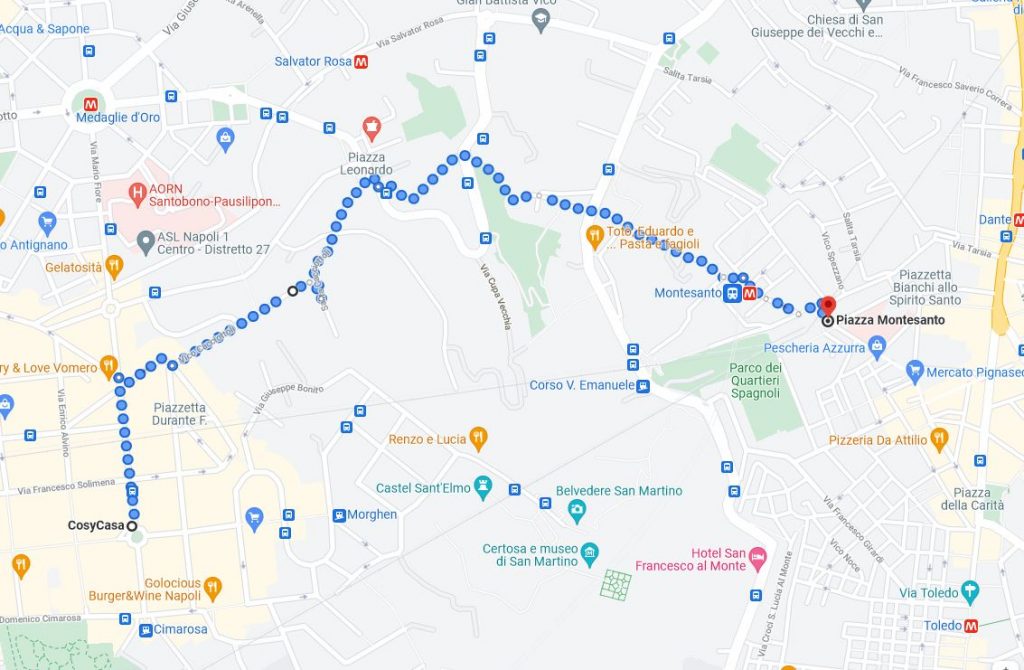

Qui la mappa interattiva

(Una descrizione completa del percorso e le foto le trovate nel nostro libro Napoli a piedi)