Giorno 4, domenica 12 gennaio 2020

Come spesso si fa quando uno è in viaggio, in un posto nuovo, che chiede ai locali dove conviene andare, pure un buon ristorante, diversi singalesi a Napoli, a cui avevo chiesto, mi avevano indicato questo a piazza Cavour.

(Piccola nota per i non napoletani: se volete il suono vero della frase che avete appena letto, ricordatevi che a Napoli quel cognome francese tiene invece sulla prima sillaba il suo accento).

Stamattina, a pranzo, di domenica, decido di andare.

Metropolitana direzione Museo. Ercole a guardia dei tornelli dentro la stazione sembra, per la prima volta, dopo le dodici fatiche, annoiato più che stanco.

Scendo tenendomi sul lato sinistro, lungo il marciapiede; lo trovo: sta al civico n. 148.

Resto sorpreso perché a giudicare dall’ingresso sembra un locale piccolissimo, solo da asporto, chi sa se davvero ho trovato quello giusto.

Entro un centimetro oltre la soglia e incontro la fila di tre persone che aspetta davanti al vetro alto del bancone.

Aspetto un minuto, poi guardo verso il fondo della scalinata che c’è qui di fianco: ah ecco, si intravedono i tavoli al piano di sotto. Faccio segno alla signora dietro il vetro per chiederle se è possibile mangiare dentro. Mi dice di sì e scendo.

In fondo a questa grande sala c’è un tavolo singolo, vicino a due altri per molte persone.

Mi seggo.

Arriva il cameriere e mi fa cenno che bisogna andare su, credo a servirsi? Mo vediamo se il quesito riesco a risolverlo.

Torno sopra, la signora capisce al volo, mi porge il menù e mi dice che posso scendere di nuovo. Verimme se ‘sta situazione converge e in quale punto. Mo, a parte il piacevole e interessante viaggio, un certo che di fame pure lo avverto.

Quando ritorno al tavolo c’è un signore che cerca di dirmi qualche cosa, un poco a parole e un poco a gesti: ecco, mi sta chiedendo se per caso potrei cambiare posto, così possono attaccare il loro tavolo lungo con quello corto. Gli dico di sì e mi sposto.

Mi riseggo, guardo il menù e aspetto. Un altro passetto.

Il cameriere nel frattempo va in giro a mettere ordine sui tavoli. Una volta porta un tovagliolo, una volta una piantina ornamentale, poi due forchette, la bottiglia dell’acqua richiede un suo speciale viaggio. Tutto a piccoli passi, ben distribuiti in modo sparso: pure m’interessa molto, a me che la parola “ottimizzare” provoca un certo prurito esistenziale.

Però il cameriere non mi pare molto attento, vedi che devo leggere il menù con gli ingredienti, capire cosa voglio, e ritornare un’altra volta al piano di sopra a ordinare? Ora glielo chiedo.

Sì sì, ordinare qui, bene.

Ok, dai che si mangia senza più salire e scendere altre scale.

Al tavolo di fronte, molto lungo, ci sono solo tre persone.

Due stanno mangiando, la signora in mezzo invece guarda il cellulare e pensa un poco. Il signore sulla sessantina e la ragazza giovane hanno ciascuno davanti un grande piatto che basterebbe per due, pure per tre forse, e mangiano con le loro dita sottili, belle, che muovono con enorme calma in una maniera elegante.

Io c’ho davanti le posate su un tovagliolo dentro il piatto che aspetta, e penso che forse è più bello come fanno loro.

Nel frattempo vado a lavarmi le mani.

Poi torno e guardo.

Prendono con la punta delle dita un po’ di riso, lo stringono appena come a renderlo più denso, poi prendono altre cose da quello stesso piatto, le mischiano nello stesso boccone, con una specie di massaggio. Toccano direttamente il cibo prima di mangiarlo, una specie di carezza di ringraziamento, una fine più morbida di quella che a volte gli facciamo fare noi, ingurgitando al volo brandendo utensili di ferro.

Il cameriere, dopo altri mille giri avanti, a destra, indietro e riparti dal via, mo mi dà attenzione, a me che pure oggi qui sono l’unico che non ha mai preso abbastanza sole. Tira fuori il taccuino dalla tasca: dai che veramente ci siamo. Gli mostro col dito sul menù le portate che ho scelto.

Lui le guarda, dice qualcosa, forse pensa che voglio spiegazioni, ma in realtà c’è scritto tutto anche in italiano, sotto. Mi racconta gli ingredienti.

Poi gli chiedo di dirmi il nome singalese di quegli stessi piatti.

Lui pensa di nuovo che voglio spiegazioni e mi rielenca una terza volta tutto quello che troverò nel piatto. Un poco in inglese un poco in italiano, e capisco che la sua lingua preferita, giustamente, è il singalese. Finalmente riesco a comunicargli che vorrei solo sentire il suono singalese che corrisponde a quei loro bei caratteri tondi che da ignorante mi sembrano un alfabeto dei fumetti.

Allora inizia a sorridere, lo racconta a quelli del tavolo a fianco e loro pure mostrano i loro bianchissimi denti. Poi mi dice un paio di volte, tre o quattro, un suono con molte più sfumature di quanto il mio orecchio non sia esercitato a distinguere.

Provo a ripeterlo, lui annuisce: a me, ascoltandomi, non pare per niente lo stesso suono, ma lui sembra contento. Non ve lo scrivo qui perché teneva così tante sfumature che neppure il mio cervello è riuscito a trattenerlo.

Bello però, sono contento; quando sono entrato mi sentivo un po’ osservato soltanto. Comprensibile: che ci fa questo qua dentro? Anche perché pure io sto guardando in giro più del solito. La domanda sulla lingua invece ha avuto un piccolo risultato. Se uno chiede come sono loro, non di tradurre nei suoni di quest’altra parte del mondo, spesso ha un bell’effetto.

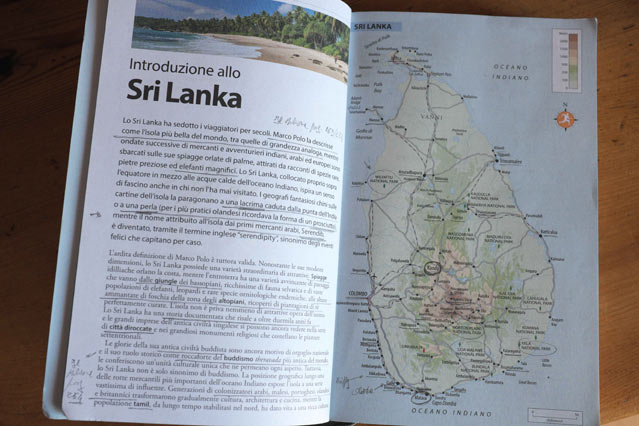

Allora penso che è il momento di tirare fuori l’altra idea che mi sto portando appresso. Tengo dentro lo zainetto la guida del loro Paese. Una di quelle guide con la copertina bellissima, colorata, spettacolare, come ogni viaggiatore che si rispetti. Ma la cosa che più volevo fare è aprirla alla pagina dove c’è la cartina geografica e chiedere a ciascuno che incontro se per favore mi dice, mi fa segno col dito, sul quel disegno, per arrivare a Napoli da dove è partito.

Poggio la guida alla mia sinistra sul tavolo, vediamo se succede. La metto con la copertina verso il basso, oggi, in questo momento, sono timido.

Nel frattempo guardo in giro, senza, provando, dare troppo fastidio.

Alla mia destra, quei signori che mi avevano chiesto di allungare il tavolo stanno larghi. Hanno un tavolo da… dodici persone almeno e sono in sei. Non si seggono tutti vicinissimi come faremmo noi, ognuno attorno, soprattutto gli uomini, si conserva spazio. I bambini vicino alle donne invece stanno a contatto.

Forse aspettano altri amici che stanno arrivando. Oggi è domenica e dai vestiti vistosi di alcuni che entrano ogni tanto (credo che nell’altra sala ci sarà il banchetto di qualche ricorrenza più importante) l’atmosfera è quella dei giorni festivi.

Poi eccolo, finalmente, mi porta le prime due pietanze, gli antipasti. Le poggia non davanti a me ma a fianco. Allora sono in dubbio se posso cominciare a mangiare quelle o dovrei aspettare di accompagnarle con altro.

Vabbè dai, iniziamo, tengo famme.

L’involtino cilindrico è buonissimo. Dentro ci sono le verdure diventate un impasto fine. Come al solito il piccante va oltre. Mentre lo mangio con forchetta e coltello mi domando che cosa sto facendo. Se fosse un crocchè forse lo mangerei pure con le mani, dà più sfizio, ma vabbè dai facciamo la parte di incivili macchinosi occidentali fino in fondo.

Poi assaggio insieme un pezzetto di quella specie di fazzoletto di pasta sottile, quadrato, che sta sul fondo del piatto. Mah, non è che sappia proprio di molto. Anche questo non contiene nè pesce nè carne. Sono vegetariano e mentre ordinavo mi chiedevo se in questo momento faccio bene, ché forse per assaggiare tutto per una volta un’eccezione si potrebbe fare. Ma no, poi ci ripenso, la cosa migliore è che ognuno faccia, come crede, il suo viaggio.

Mentre sto per finire l’antipasto vedo tornare il cameriere: mi sta portando una montagna dentro un piatto.

Quando lo vedo penso che sono da solo, qui invece ci si può mangiare in parecchi. Allora gli dico se magari ne può togliere una parte prima che inizio, per evitare che sia solo uno spreco. Lui capisce, perché fa un segno universale con la mano e dice half, metà, nello stesso momento.

Bene, allora attendo che torni a riprendere il piatto e non lo tocco.

Aspetto, aspetto, ma non succede niente. Va in giro a servire altri piatti nel frattempo. Vabbè dai facciamo una cosa: ne prendo col cucchiaio pulito da quel piattone una parte e la metto, per mangiare, in quest’altro piatto.

Bene, ci siamo, assaggio.

Cavolo, quanto è buono questo riso. Buonissimo, buonissimo, e di nuovo lo guardo e lo mangio e lo guardo, comm’hanno fatto? A vederlo sembra normale: riso, carote, zucchine, ingredienti comunissimi, neppure troppi, ma quando lo mangiate sentite un sapore, forse tanti, probabilmente sarà proprio il riso stesso, lungo, sottile, un poco curvo, veramente buonissimo, forse già l’ho detto. Ma niente niente faccio che il piattone me lo mangio tutto?

Finisco quello che ho e ne riprendo altro. Poi basta dai, è davvero tanto. Torna il cameriere, vede che ho finito e mi chiede se voglio che mi metta dentro un vassoio di alluminio il resto per portarlo. Inizialmente dico di no.

Lui si ferma un momento, guarda un po’ sfocato, inizia ad agitare la testa sui due lati.

Io riprovo a dire, lui sorride, dice un mezzo sì, poi di nuovo dondola la testa, più forte, in aumento. Finalmente dice: “non avere capito”, con un sorriso un poco rosso.

Allora non lo so che penso, gli dico di sì, che lo voglio, forse è più facile da dire oppure in realtà è quello che penso veramente, e allora tutti i segnali che mando sono sulla stessa frequenza e lui non può fare a meno di capire.

Dopo qualche minuto mi porta un pacchetto ben confezionato. Salgo alla cassa, pago ed esco con dentro lo zaino, contentissimo, un pezzetto del mio giro del mondo.

Una camminata mo ci vorrebbe proprio.

Istintivamente mi avvio dentro la Sanità: la pasticceria italiana è famosa in tutto il mondo, Poppella sta qua vicino, è domenica, ci vorrebbe pure il dolce.

Concluso il mio pranzo internazionale mi viene un’altra idea, anzi un ricordo: il cricket è lo sport nazionale dello Sri Lanka, nel 1996 hanno vinto pure la Coppa del Mondo, e non lontano da qui, a Capodimonte, dentro al bosco, c’era un’area dove spesso li avevo visti, di domenica, giocare.

Allora continuo a camminare, passo sotto la seconda casa di Totò, il vicolo della cultura, poi le scale che conosco e in pochi minuti sono a Capodimonte, passato in una spaccatura del tufo millenario, dentro al bosco.

Sui cartelli affissi lungo i viali c’è ancora scritto: Area cricket, in azzurro nella macchia ovale. Ieri hanno aperto il parco di nuovo dopo il vento forte e allora lo cerco.

Quando ci arrivo a fianco c’è un nuovo campo, bello, per il calcio, e il posto dove c’era il cricket c’è una recinzione che lo taglia in due.

Esco, sul pullman mi trovo seduto di fianco un ragazzo singalese, nessuna sorpresa se uno sta viaggiando in quel Paese. Gli chiedo se per caso sa qualcosa di quel campo.

Mi dice che non c’è più già da prima della chiusura del bosco: forse perché erano molti i singalesi che ci andavano, e ingombravano per giocare davvero troppo spazio. Però sembra che adesso ci sia un posto dove, a pagamento, ancora giocano. È un ottimo indizio, un’altra volta, appena potremo uscire, magari lo cerco.

A presto per la continuazione del viaggio, andremo a visitare un piccolo tempio.

Testo e foto di Francesco Paolo Busco (tutti i diritti riservati)

(Fine terza parte, qui trovate la quarta).