In questo nostro viaggio in cerca dell’Islanda a Napoli abbiamo trovato che una grande parte dei contatti tra noi e quell’isola dell’estremo nord del mondo passa attraverso l’importazione del merluzzo nordico. Siamo andati a parlare con un ristoratore appassionatissimo della materia, e lui poi ci ha dato l’indirizzo di un’antica famiglia di piccoli importatori locali che conservano ancora la cultura di come il baccalà va lavorato, da come arriva dalle aziende islandesi fino al negozio al dettaglio, da qualche anno anche fino al piatto del loro ristorante. La lavorazione era l’ultimo anello della catena di congiunzione tra Islanda e Napoli via mare e allora siamo andati a vedere un giorno quello che fanno.

Sono Luigi, Nunzia e Luigi, tre cugini con lo stesso cognome che portano avanti la tradizione di famiglia, ditta F.lli Esposito, ad Acerra, di importazione e vendita di baccalà e stoccafisso dai paesi nordici.

Il primo Luigi, il maggiore, di pochi anni, (a sinistra nella foto) si occupa della distribuzione e del ristorante, Nunzia del lato amministrativo economico, il secondo Luigi, della lavorazione.

Siamo ancora nell’ingresso del capannone e già mi iniziano a spiegare con abbondanza di informazioni e passione.

Il più giovane dei due Luigi, quello col berretto e gli abiti da lavoro: Sono stato in Islanda alcune volte, è brava gente, sono molto accoglienti, gli piace la convivialità, stare insieme a tavola.

Attualmente producono solo baccalà, cioè il merluzzo sotto sale. Le strutture di legno per mettere ad essiccare all’aria il pesce e farne invece stoccafisso le hanno smantellate circa vent’anni fa, perché la Norvegia ha un clima più favorevole, più ventilato e asciutto, per quel tipo di lavorazione rispetto a loro.

Poi scopro che gli islandesi pescano anche d’inverno. Vi immaginate in mezzo a quel mare nordico, con il sole sempre bassissimo, e quel freddo? Invece il Gadus morhua (il merluzzo nordico, diverso dal merluzzo delle acque del Mediterraneo, il nasello) con le sue migrazioni verso i fiordi per la riproduzione li porta a dover lavorare anche nella stagione rigida. Così mi racconta: Fanno due periodi di pesca: ottobre-febbraio e giugno-agosto e ogni azienda di pesca ha la sua quota che non può essere superata.

Rispetto a dieci anni fa i produttori di baccalà sono diminuiti circa della metà. Molti produttori, con le nuove generazioni, si sono spostati su altri prodotti: il pesce fresco, o sul pesce da surgelare. Anche magari lo stesso merluzzo ma fresco, che vendono nei mercati dei Paesi limitrofi come la Danimarca.

Loro il merluzzo salato non lo hanno mai consumato molto, lo mangiano fresco.

Eh, me ne sono accorto durante l’intervista alle due calciatrici islandesi della volta scorsa, vi ricordate? Il baccalà e lo stoccafisso non sapevano quasi cosa fossero. Per capirlo c’avevo messo mezz’ora.

In Islanda il pesce lo sanno cucinare bene ma in maniera molto diversa da noi. Salato, il baccalà, lo vengono a mangiare quando vengono in Italia.

Con i loro battelli supermoderni (hanno investito molto in Islanda per questo) riescono a fare la lavorazione del merluzzo appena pescato, fino alla messa sotto sale, già a bordo. Questo aumenta molto la qualità del prodotto.

Nel periodo in cui le femmine depongono le uova i pesci più grassi si pescano vicino alla costa, nei fiordi.

E io che avevo ipotizzato che gli islandesi avessero incominciato a salarlo per consumarlo d’inverno quando magari evitavano di uscire in mare.

No, quelli pescano anche d’inverno, quelli so’ vichinghi, continua Luigi.

Sono stato l’ultima volta lì nel novembre del 2015, in tre giorni non sono mai uscito dall’albergo.

Ho provato ma c’era un’umidità nell’aria che anche se non pioveva tornavi bagnato. Noi qua se c’è il sole usciamo altrimenti magari aspettiamo un giorno migliore. Là no, so’ abituati. Pensa che negli uffici hanno tutto: letto, generi alimentari; perché con le condizioni climatiche non sanno mai se potranno tornare a casa a dormire. Vivono in un modo molto diverso da noi.

Mio padre c’è stato tante volte, io soltanto due. Però ci incontriamo spesso con i produttori. Sono quindici anni che c’è la fiera internazionale del pesce a Bruxelles e lì vengono tutti, per fare accordi commerciali. Adesso la replicano anche in Spagna, a Barcellona, e in Asia, ma quella di Bruxelles resta sempre la fiera più importante.

Poi Luigi il maggiore:

Abbiamo cominciato da quattro generazioni, dal mio bisnonno. Importando e poi facendo la lavorazione, a Sant’Anastasia. Lo andava a prendere a Napoli, al porto, nelle cui celle frigorifere passava buona parte del baccalà diretto al meridione d’Italia.

Adesso passa tutto per Rotterdam dove ci sono grandi capannoni frigoriferi e poi da lì viene spedito via camion.

Poi mio nonno si accorse, andandolo a portare da Sant’Anastasia nei paesi limitrofi col carretto trainato da cavalli, che quando utilizzava l’acqua delle fontanelle pubbliche intorno ad Acerra, l’acqua del Serino, per tenerlo fresco soprattuto nei mesi più caldi, il pesce si riprendeva del tutto, veniva spugnato molto meglio, e quindi si spostò qui ad Acerra.

Da tre anni hanno anche un ristorante, in piazza Castello.

Il punto di vendita originario della nostra famiglia stava nel centro storico. Gli autotreni scaricavano sotto al castello e poi mio nonno, in quelle ore, affittava tutte le Ape, i “laparielli”, dei contadini di Acerra per farsi portare il pesce nei vicoli fino al negozio, dove i camion non sarebbero riusciti ad entrare.

Poi dovevamo ammollarlo e tagliarlo per il consumo al dettaglio.

Luigi il minore:

Una volta è venuto qui da noi il figlio di un grande produttore norvegese di stoccafisso (il merluzzo essiccato invece che salato) per imparare la lavorazione che c’è dopo l’essiccazione. È stato qui con noi a lavorare perché loro con la loro attività arrivano a conoscere il processo solo fino all’essiccazione. Usciva anche con noi col furgone a vedere come veniva venduto.

L’altro Luigi:

Noi alla fine dedichiamo una grande cura al prodotto. Loro arrivano solo fino alla salatura o all’essiccazione. La lavorazione è articolata, soprattutto per lo stoccafisso.

Quello che vorremmo è che, come è accaduto per il pizzaiuolo napoletano, la cui arte è stata addirittura riconosciuta “patrimonio culturale dell’umanità”, anche per gli artigiani del baccalà e dello stoccafisso venisse riconosciuta la cura artigianale che c’è dietro.

Anche rispetto alla lavorazione che fanno nel nord Italia qui al sud è molto diverso. Loro per esempio non reidratano lo stoccafisso. Iniziano a lavorarlo secco con la battitura, per fare lo stoccafisso mantecato, con latte e sale. Noi invece lo reidratiamo fino a raggiungere l’aspetto del pesce quasi come se fosse fresco. A volte vengono clienti dal nord a mangiare lo stoccafisso e si meravigliano che quello sia lo stesso pesce che mangiano a casa loro.

Poi iniziano a mostrarmi la lavorazione.

Ci tengono prima a farmi vedere come si lavora lo stoccafisso, il pesce essiccato che viene non dall’Islanda ma dagli altri Paesi nordici, per esempio la Norvegia.

Questo è lo stoccafisso come arriva qui da noi.

Si spugna per due giorni. Poi viene aperto con il coltello. La roncola.

All’inizio si usava ancora la roncola contadina e i ceppi di legno. Le norme ufficiali iniziarono a prevedere taglieri in plastica e una serie di norme che erano quasi impossibili da seguire, non puoi tagliare sulla plastica, il coltello rimbalza. Abbiamo poi ottenuto la PAT: Prodotto Agricolo Tradizionale e quindi abbiamo potuto di nuovo usare i nostri ceppi di legno.

Adesso i ceppi sono registrati e controllati periodicamente. In genere sono di noce o di quercia, e li levighiamo una volta al mese.

Questa fase di apertura del pesce in due si chiama sguarratura. È una fase delicata perché non si deve rompere la carne. Se si rompe devi solo farlo a pezzi piccoli. E per i napoletani lo stoccafisso a pezzi è di seconda qualità anche se il pesce era di qualità ottima.

Poi viene rimesso in acqua con calce ed il bicarbonato farmaceutico, per disinfettarlo e sbiancarlo al colore originario. Poi viene tagliato ulteriormente in due parti: stocco e coronello. E viene rimesso in acqua per circa due settimane.

Alla fine della lavorazione il peso aumenta di quattro volte rispetto al pesce essiccato di partenza.

Poi mi fa vedere la lavorazione del baccalà, il taglio alla napoletana e quello alla casertana. Diviso in felle e mussillo.

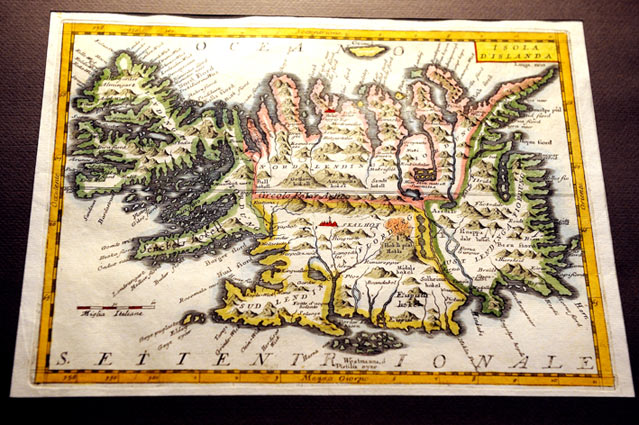

Ecco come arriva. Sulla scatola di cartone c’è il marchio dell’Islanda, ecco il legame di oggi con l’isola che stiamo cercando.

Devi essere bravo a far uscire il taglio alto sia alla pancetta (la fella), che corrisponde alla pancia del pesce, che al mussillo, la parte dorsale. Ogni singolo pesce ha la linea giusta lungo la quale dividerlo.

Adesso ti mostro il taglio alla casertana. Questo pesce qui, più grande, viene utilizzato più nella zona di Caserta.

Da adesso si fa silenzio.

Il coltello sale e scende a ritmi regolari. Battendo ogni volta un colpo sul tronco di legno. Dall’inizio del taglio fino a che non è finito del tutto.

Forse questo taglio a mano, penso, rispetta in qualche modo l’animale di cui stiamo parlando. Il silenzio serve a ricordarselo, che non c’è un oggetto su quel ceppo, anche il taglio manuale a stancarsi, per non esagerare oltre l’umano.

Lo ha tagliato in parti regolari secondo linee parallele e ortogonali.

Poi mi mostra il taglio alla napoletana.

Luigi il maggiore: I napoletani nun so’ fessi, vogliono un taglio ancora più selezionato dei casertani.

Per alcuni secondi anche adesso si sta tutti in silenzio.

Luigi esegue un taglio in meno parti, e quella centrale adesso forma un triangolo. È il mussillo di baccalà a cor’ e sorice.

Con questo tipo di taglio lasciamo più carne anche sulle pancette perché i napoletani sono ghiotti molto anche di baccalà fritto, che si fa con quelle. Mentre il mussillo (la parte triangolare) viene fatto o in casseruola o scaldato.

A Napoli non riesci a vendere se non con questo taglio.

Adesso con i ristoratori magari, di volta in volta, ci accordiamo sul tipo di taglio e sul tipo di salagione che preferiscono. Facciamo le vasche di spugnamento personalizzate per ogni cliente. C’è chi lo vuole con quattro giorni di acqua, chi con cinque, chi già pronto per essere cucinato.

La fase di spugnamento è delicata: se lo spugni poco è salato, se lo spugni troppo poi si perde facilmente, se lo maneggi troppo si inquina.

Prima eravamo noi che cercavamo di farci ascoltare dai cuochi, adesso cerchiamo noi di ascoltare loro.

Luigi il maggiore: Mio nonno diceva: “Il baccalà si prepara, non si cucina”. Intendeva che la lavorazione parte da prima della cucina, con l’ammollamento e il taglio.

È un prodotto particolare.

Diceva anche: “‘O baccalà è meglio r’o pesce”. Sembra una frase senza senso invece spiega come questo pesce diventi, con il trattamento sotto sale o essiccato, in qualche modo qualcosa di diverso: segue percorsi diversi anche nei mercati, dove non sono i pescivendoli a venderlo, ma i baccalajuoli.

Ma per quanto tempo deve rimanere sotto sale?

Il baccalà deve stare sotto sale, prima di arrivare qui, almeno tre mesi.

In passato, per un prodotto eccellente, c’erano stagionature molto più lunghe: anche un anno, un anno e mezzo. Adesso il gusto è cambiato: il cliente vuole il pesce bianco, prima era il contrario: il colore giallino della stagionatura lunga era considerato più pregiato; oggi purtroppo viene preso da alcuni clienti come indizio di pesce vecchio, mentre invece non è così.

Per questo, per il tipo di trattamento, sono pochi i posti in cui mangi il vero baccalà.

Poi, oltre i tagli che ti ho fatto vedere, c’è il baccalà già a filetti, eccolo.

È più comodo da usare in cucina. Oggi molti preferiscono questo, perché è già spinato e ha uno spessore uniforme. Però se vuoi mangiare il baccalà di qualità alta devi partire solo dalla divisione che ti ho mostrato prima, alla casertana o alla napoletana e continuare il lavoro al momento in cui lo stai cucinando.

Poi mi mostra una linea leggermente più chiara che corre sul lato della pelle del pesce.

Vedi questa striatura? È quella che ci assicura che si tratta di Gadus morhua, il merluzzo nordico, e non di altre specie imparentate.

Il pesce maschio è un po’ più tenace, quello femmina più morbido. Il merluzzo che preferiamo noi italiani è quello del nord dell’Islanda, lì c’è il migliore nutrimento per il merluzzo. Quello delle coste meridionali lo vendono preferibilmente in Portogallo, perché i portoghesi hanno una cultura della cucina di quel pesce ancora più diffusa della nostra, hanno moltissimi modi di servirlo e quindi per ogni tipo di merluzzo hanno un modo di cucinarlo. Invece noi italiani per gli islandesi siamo dei “clienti scomodi”, molto esigenti.

Poi arriva il primo Luigi con un secchiello di plastica trasparente. Dentro si vedono dei pezzi piccoli di quel pesce bianco.

Ecco il famoso prodotto dei poveri: ‘a murzell’ ‘e baccalà, sono i pezzetti che restano durante il taglio.

Poi capisco perché hanno pensato di mettere su anche il ristorante.

Il fatto è che se fai i conti, il baccalà sfilettato dovrebbe essere venduto a prezzi altissimi per i costi di lavorazione e per lo sfrido. Allora per evitare di fare i prezzi troppo alti e non andare a discapito della qualità, la via migliore è quella di includere alcune fasi. Ecco perché sviluppiamo il rapporto con gli chef dei locali o ha senso addirittura mettere su un ristorante.

Negli anni il consumo di questo pesce è andato calando progressivamente mi dicono. Prima nel negozio per non rimanere senza baccalà nel periodo di Natale dovevi comprarlo con molto anticipo, anche ad agosto. Adesso non è più così.

C’è stato un periodo in cui si è lavorato al ribasso: si sono verificati anche casi in cui è stato immesso sul mercato pesce di provenienza dubbia, dai TIR che “scomparivano”, e lavorato e venduto al ribasso per liberarsi rapidamente della merce. Questo ha contribuito a far allontanare anche un po’ la clientela.

Fino ad una ventina di anni fa il mercoledì di Quaresima qui ad Acerra si vendeva più baccalà che a Natale, perché non si poteva mangiare carne.

Ecco il pesce per i paesi dell’interno che aveva intuito l’arcivescovo di Upsala come ci avevano raccontato la volta scorsa.

Oggi c’è la ristorazione che lo ha rivalutato, e si mangia tutti i giorni, mentre abbiamo perso i grandi quantitativi in Quaresima e a Natale.

A volte al ristorante a un cliente a cui è piaciuto consigliamo la ricetta e poi loro vengono a comprarlo al negozio per cucinarlo a casa. È una bel modo di recuperare la cultura del consumo di questo pesce.

Luigi il secondo:

Ci vuole passione per fare questo mestiere, perché è molto lavorato. E anche l’odore che ti porti appresso… è un “marchio di fabbrica”.

Quali sono i vostri clienti tipici?

Vengono dappertutto. Quelli che si trovano a passare nelle vicinanze per lavoro, oggi, grazie a internet, ci trovano anche se non ci conoscevano prima.

Oggi se lavori bene non conta più dove ti trovi.

Un po’ di tempo fa si è trovata a passare una signora abruzzese. Aveva cominciato dicendo: Il baccalà non lo conosco molto, non lo mangio mai perché da noi non si trova. È uscita dal ristorante comprando il prodotto per cucinarselo anche a casa al ritorno.

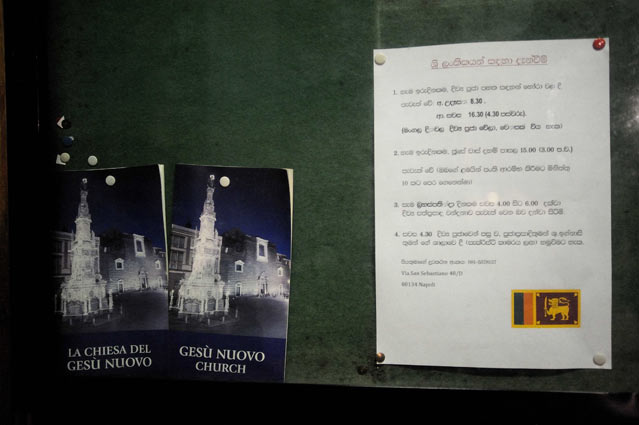

Come nasce l’idea dell’Accademia del Baccalajuolo che avete creato (presidente Toti Lange, con cui avevamo parlato la volta scorsa)?

Nunzia: Già zio Mario, circa quindici anni fa aveva creato l’Accademia del baccalà. Prendendo anche spunto da quella che c’era ancora prima ad Ancona. L’Accademia è utile per dare il giusto valore a questo prodotto, per organizzare eventi, per promuovere la cultura che c’è dietro.

Luigi il maggiore: Prima c’erano 100-150 ammollitori in tutta la Campania, oggi siamo rimasti una decina.

L’altro Luigi: È un lavoro artigianale, se non verrà ben valorizzato tenderà a scomparire. In Islanda questo tipo di problema lo hanno avuto, nella pesca, prima di noi. Per una ventina d’anni i giovani avevano abbandonato questo lavoro. Hanno iniziato ad andare in giro per il mondo a fare altri mestieri. Poi hanno visto che da loro si viveva bene, in un ambiente più rilassato e sono piano piano tornati.

Ringrazio i miei ospiti di oggi. Sono stati gentilissimi e molto appassionati di raccontarmi il mondo di questo prodotto che unisce Campania e Islanda.

Uscendo c’è una vecchia foto con decine di pesci appesi fuori al loro negozio, 300 lire il prezzo esposto.

Poi fotografo loro tre davanti al logo dell’azienda di famiglia. Cercano di far evolvere il loro mestiere col ristorante, parlando con i cuochi.

Quanto torno a casa dopo questa mattinata di immersione totale nella lavorazione del baccalà, mi accorgo che i miei vestiti anche si sono intrisi dell’argomento. Ho acquisito anch’io, come diceva Luigi, un po’ del marchio di fabbrica del baccalajuolo; al telefono, nei giorni precedenti, mi aveva avvertito. I viaggi sono fatti anche di questo.

(Fine decima parte, se volete iniziare il giro del mondo dal principio lo trovate qui, continua).

Testo e foto ©Francesco Paolo Busco (riproduzione riservata)