Continua il racconto con il terzo giorno del diario dal Cilento interno. Il giorno precedente, se ve lo eravate perso, eccolo.

Sabato 12 gennaio 2019, giorno tre

Stamattina alle dieci ho appuntamento con Rosi e Donato al Bar Impero (il terzo, con il Bar Sport e l’Italia, e credo ultimo, bar di Felitto); mi accompagnano a trovare alcuni anziani del paese.

Alle nove e cinquantasei, a piedi, esco di casa, il vantaggio del piccolo centro.

Nel marmo incastonato in una facciata, al primo piano, trovo scritto:

Ricordo di famiglia del soldato Sabetta Gerardo del 83° Fan. F. C. Morto eroicamente a Malgacucco Valsugana, il dì 1 aprile 1916. Il Tenente Colonnello lo chiamò: Prode militare. Felitto 17/3/1922

È la prima foto che scatto stamattina camminando nelle strade del centro.

C’è il sole anche oggi, dentro un cielo azzurro.

Poi vedo un sacco di panni stesi, in alto, su uno di quei fili che attraversano la strada da una casa a quella della signora di fronte. Allora ci abita più di qualcuno in queste case, allora non dice tutto ‘sto silenzio.

Sopra un arco basso che scavalca una scalinata in discesa, leggo: Vicolo Centrale. Non capisco perché chiamano Centrale un percorso che sembra minore, lo capirò tra qualche giorno, quando il prof. Donato Di Stasi mi porterà a fare un giro per tutto il paese raccontandocene la storia.

Incrocio Angelo, il salumiere conosciuto ieri che sta andando al negozio.

Poi in piazza Matteo De Augustinis, avvocato e giureconsulto, c’è il castello. Ci passo tutte le volte che entro o esco, ma è chiuso, anzi ci abitano, dovrei dire aperto.

Ecco Rosi; e Donato coi suoi cappotto e cappello neri, sarà parente d’o giureconsulto.

Buongiorno! I saluti sempre entusiasti di Rosi. Andiamo a prenderci il caffè.

Qui pagare al bar è difficilissimo, chi sa se stavolta ci riesco, si tratta di avere i riflessi più veloci di generazioni di anime di paesi; secondo me con chi sta alla cassa, come giocando a carte, per mettersi d’accordo si fanno pure dei segni convenzionali.

Un signore legge il giornale seduto al tavolino, dentro. Il televisore sta acceso a stendere sul mondo un velo di rumore di fondo. In silenzio la stufa elettrica fa il suo utilissimo lavoro.

Ci avviamo verso la nostra meta di stamattina e ci raggiunge il professore Donato.

La signora Graziella

Adesso è una casa del centro storico. Molti anni fa questo posto vicino alla chiesa nuova era fuori dal paese. Ci abitano due signori anziani: Graziella e zi’ Luciano Lascaleia.

Sto cercando soprattutto lui perché dicono che essendo della classe 1921 si ricorda tutto. Poco prima che arriviamo, la notizia che stamattina non è in casa rimbalza tra le persone e arriva a Rosi. Starà in giro, facendo una delle sue quotidiane passeggiate qui intorno. Però andiamo lo stesso a trovare la moglie.

La signora Graziella, siamo Rosi, il professor Donato e io, ci apre la sua porta di casa.

In cucina ha lo stesso camino mio felittese. Però lei ci fa un fuoco perfetto, come dovrei fare anch’io ma ancora nun teng’ ‘o curaggio. Perché la fiamma non sta dentro ma fuori, davanti, su una porzione di pavimento fatta con le mattonelle adatte.

Nun tenimo ‘u riscaldamento, stamo vicino ‘u ffuoco. Sorridendo.

Ci chiede se vogliamo il caffè ma lo abbiamo appena preso. Poi ci chiede se allora vulimu nu poco re limoncello e l’ospitalità va accettata sempre.

Scatto una foto a loro tre vicini.

Poi il professor Donato, con la sciarpa che gli scende davanti sui due lati, il cappello aderente, il limoncello sul tavolo al posto del vino e il giornale in mano, per un attimo lo scambio per un prete col breviario. Da ex professore di liceo, anche ex sindaco, la missione sociale che ha dentro per un attimo si vede.

La signora Graziella ha questa casa grande, con un balcone porticato che affaccia su un giardino, i fichi d’india, gli altri tetti di tegole, i comignoli col fumo e le montagne di sfondo.

Passando nelle stanze vedo il telefono fisso grigio che abbiamo usato per secoli, in una vita precedente, lei lo usa ancora, per favore telefonate adesso così vedo se suona davvero. Un comò con tutte le cose e, sopra un tavolo con la tovaglia di bucato, i fusilli fatti a mano da lei che si stanno asciugando.

Lei non vuole rispondere a domande perché un poco si confonde: Chiedete a Luciano, mio marito, lui si ricorda buono. Ci accompagna fino alla porta di casa, poi fino al portone esterno. Ci saluta sorridendo davvero, con il grembiule da cucina, lo scialle di lana e le pantofole rosse.

Zi’ Luciano

Finalmente ho appuntamento, nella piazza principale, con zì’ Luciano, il signor Luciano Lascaleia, uno dei più anziani del paese.

Quando arrivo, lui è già sul posto. Sono un paio di giorni che lo “inseguo” ma lui va in giro in libertà assoluta, ha l’età giusta per permettersi ‘sto lusso.

Buongiorno, siete voi il signor Luciano?

Sì, buongiorno, sono io.

Ah, eccovi, finalmente vi incontro. Allora, vi volevo chiedere un po’ della vostra vita e del paese.

Lui comincia pronto, lo sa che la longevità delle persone del Cilento ormai è un argomento che interessa al mondo.

Seguivo la trasmissione di Mirabella, su Rai tre, ve la ricurdate? E seguo quella duttrina che diciano pe’ televisione: la mattina faccio colazione con un poco di peperoni, verdure cotte, un pezzettino di caciocavallo, niente latte, e ‘nu bicchiere de vino.

Poi mi faccio una passeggiata.

Poi pranzo, e di nuovo esco perché ci vuole un poco di moto per un’oretta per digerire bene. La sera mangio soltanto ‘na frutta, non ceno.

Ogni giorno leggo lu giurnale, per tenere la mente allenata, così mi hanno cunsigliato. Prima leggevo “l’Unità”, ma a un certo punto al paese non arrivava più e mo leggo “La Stampa”.

Classe 1921, novantasette anni.

Sono nato il 13 dicembre, la notte di S. Lucia, perciò mi chiamo Luciano: mia mamma disse: “S’a purtato ‘u nome e ‘nciama ra’ “.

È un’usanza che poi ho capito che qui hanno, festeggiano compleanno e onomastico lo stesso giorno.

Poi mi accenna alla guerra.

So’ stato furtunato, ricu io, picchì di quattro battaglioni che eravamo, duemila uomini, tre sono andati in Russia. Il mio battaglione ci mandarono a Torino e poi in Calabria. Poi sono arrivati gli americani e quindi nun simu cchiù partuti e ni simu salvati. Degli altri, degli amici miei, sulu due o tre per battaglione su’ turnati.

Poi ho fatto il boscaiolo, dopo la guerra si faceva il carbone.

Vedete queste montagne? Le abbiamo tagliate tutte noi.

Man mano col ricordo va avanti nel tempo.

Nella mia vita mi su’ sacrificatu di tutti i culuri.

Alla fine questi fetienti italiani che ci amministrano i nostri denari… so’ na branca de mariuoli, scusate ca parlo accussì, ma te vene ‘a nervatura. Sono stato venticinque anni in Germania, e prendo dei soldi di pensione da lì…

E poi mi racconta delle mille peripezie invece, scoraggianti, con la previdenza italiana.

Quello che vi volevo dire: in Italia dove si tocca tocca ti fregano.

La percezione dello Stato come predatore. In Italia, forse soprattutto al Sud, è questa, troppo spesso, la visione.

Poi verso la fine: Mettetelo ‘stu racconto sopra lu giornale.

Poi la sua idea del mondo dei giornali.

Quando stavo in Germania leggevo “Cronaca Vera”, ma secondo me nunn’ era ‘na vera cronaca, era ‘na specie de romanzo. Ma ‘nu giurnalista che po’ mettere ncoppa lu giurnale, adda inventà pure iru qualche cosa.

Io inizio a dire che provo a non inventare niente, solo a scriverlo al meglio che posso, e lui nel frattempo ride.

Saluto zi’ Luciano. La sua voce diretta, mossa da dentro, una specie di scossa tellurica che trema molto poco per uno che ha visto così tante cose e così grandi, ancora me la ricordo oggi dopo due anni e chi sa ancora per quanto.

Il fornaio

Inizio a camminare. Mi girano nella testa ancora tutte le cose che mi ha detto la persona più anziana con cui ho mai parlato. I passi servono per lasciarle posare.

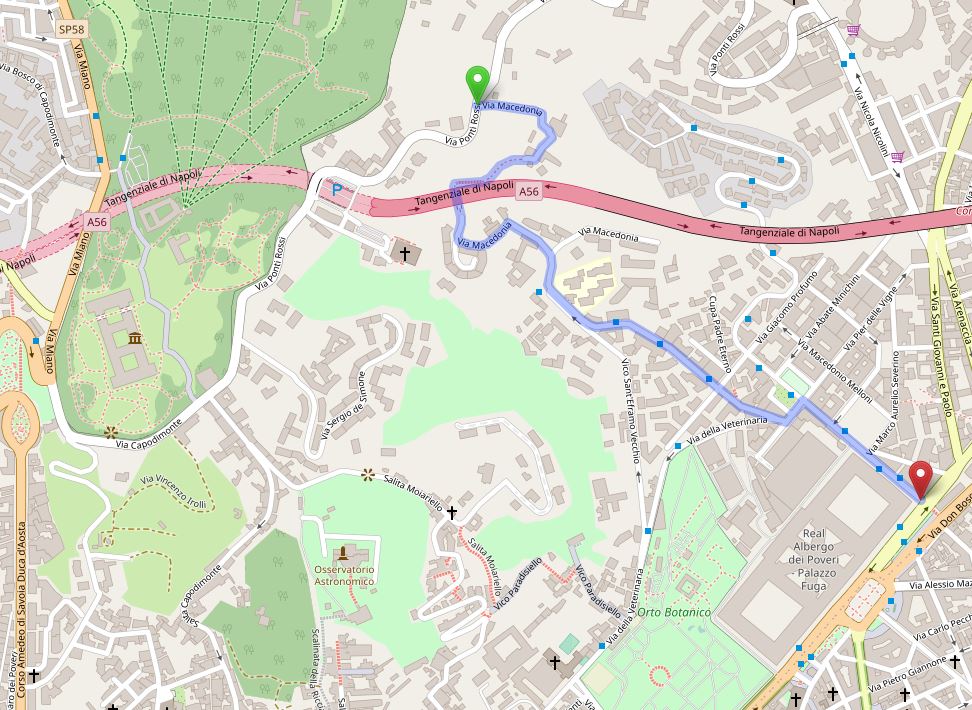

Poi mi viene in mente che passando da queste parti, lungo la strada nuova, la Strada regionale 488, che in paese prende il nome di via Insorti Ungheresi e, immancabilmente, di via Roma, nella parte più centrale, avevo visto una panetteria. Vado a cercarla, il pane non è un oggetto comune, lo sentiamo che ha del sacro, mi attrae.

Passo davanti alla ferramenta, c’è Giuseppe, il nipote di Rosi, ed entro un secondo: è piena stracolma del grasso nero e dell’arancione di motoseghe e decespugliatori in manutenzione.

La panetteria non ha insegna. Fuori l’unico cartello è “Cedesi attività”.

Entro e si sta benissimo: caldo e profumo buono.

C’è il banco di legno a mezzo metro dalla porta e una signora sorridente dietro.

Guardo in giro, il pane già ce l’ho, l’ho comprato ieri da Angelo, però i dolci mi mancano. Fanno dei biscotti buonissimi alle mandorle. Nel frattempo ci mettiamo a chiacchierare del paese.

Poi arriva il marito e chiedo anche a lui perché c’è scritto Vendesi.

Siamo stanchi. Sono mesi che cerchiamo un collaboratore che porti col furgone il pane ai negozi. Lavoriamo dalle 12 alle 6 della mattina dopo, e poi tocca fare le consegne fuori.

Dice che giovani che vogliono fare ‘sto mestiere, qui non se ne trovano.

Nel frattempo entra un signore col cappello di lana e il giubbotto mimetico pesante. A un certo punto, quando capisce che mi interessano i luoghi, mi consiglia di andare assolutamente sopra una montagna lì vicino, si vede dalla porta, venite a vedere da qui fuori. La conosce bene, come tutte le montagne che ci guardano qui intorno.

Compro i biscotti. Esco sperando che la panetteria non la vendano davvero.*

Dopo un po’ arriva Michele in macchina e mi porta a vedere un’altra cosa, antica e nuova.

Il frantoio e un olio d’oliva pluripremiato

Sono giorni che nelle orecchie sento da Michele questo suono: Marco Rizzo, insieme ad altri nomi. Piano piano poi riuscirò a incontrarli tutti, tranne, purtroppo, uno che risponde a quello di: antonionuvolidettocremino.

Parcheggiamo nel cortile. Esce un giovane con la barba e i capelli tirati indietro in una piccola coda.

È Marco, si muove rapido, non perde tempo, senza dubbi su quello che dice.

In pochi minuti mi mostra e mi spiega tutto il percorso che fanno le olive dagli alberi alle bottiglie. Quelle che sta riempiendo il suo socio adesso andranno in Giappone.

Poi mi invita ad assaggiare i tre tipi di olio d’oliva che produce.

Un po’ di remore ad assaggiare l’olio ce l’ho; come se fosse una cosa troppo densa; un sapore, provato da solo, troppo forte, ma seguo le sue raccomandazioni. Il bicchierino va tenuto prima un po’ tra le mani per riscaldare il contenuto. Conservano l’olio in atmosfera controllata e a bassa temperatura.

Poi guardo come assaggia lui, come un sommelier con il vino.

Provo a imitarlo. Ci riesco male ma il sapore e l’odore di questi tre oli sono così decisi che mi sembra di aver colto qualcosa. Con“Incipit” hanno vinto il premio speciale del Gambero Rosso nel 2018 come miglior olio italiano monocultivar.

Da oggi ho scoperto di cosa sa davvero l’olio di oliva e perché va utilizzato a crudo. Altrimenti è come se compraste il miglior vino e poi prima di berlo lo metteste in una pentola a bollire per qualche minuto.

Nel pomeriggio poi succede una cosa.

Il museo della civiltà contadina

Sto tornando a casa a piedi dentro i vicoli del centro. Una passeggiata in questo centro storico ve la consiglio: è piccolo, senza auto appena iniziano le scale, quasi tutto di pietra, a misura di cammino, e, come ne ho visti pochissimi tra quelli in buone condizioni, non suona finto.

A un certo punto incontro un gruppo di persone, alcune ormai le conosco, che parlano tra loro mentre indicano un portone.

Qui si potrebbe girare la scena…

Dopo qualche minuto capisco che è arrivato, per girare un film amatoriale sui briganti, anzi sulle guerre di liberazione, un gruppetto di persone da fuori.

Vanno in giro per il centro a cercare gli angoli giusti. Mi interessa la cosa, mi accodo a loro.

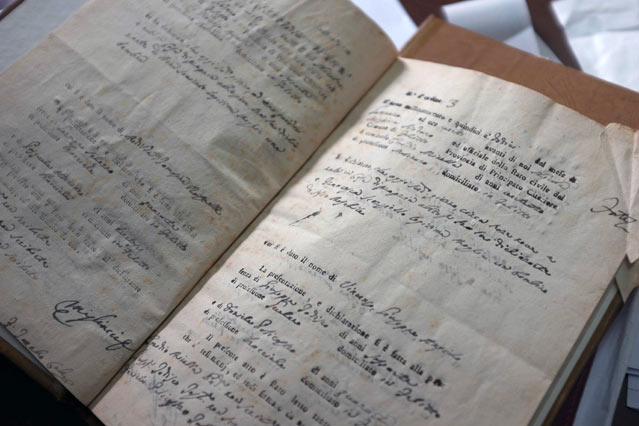

Entrano nel Museo della civiltà contadina e si apre un altro mondo.

È una casa dentro un bel palazzo. Hanno raccolto qui gli oggetti della vita dei loro nonni.

C’è la cucina in muratura, tutta bianca ricoperta di mattonelle, con gli sportelli di ferro per farci il fuoco dentro. Sopra ci sono poggiate pentole di tutte le dimensioni, appesi al muro mestoli e forchettoni. Verrebbe voglia di cucinare adesso, al volo. È tutto pronto, bisogna fare soltanto un po’ di ordine e rimettere l’acqua per la pasta sul fuoco. C’è anche il contenitore con il beccucchio sottile per l’olio.

Nella stanza a fianco c’è una stadera, ceste di vimini, la madia e tutto quello che serve per fare il pane.

Ancora più dentro c’è il telaio, di legno. Ha i pedali come un organo e la leggerezza della struttura dei cavalletti dei pittori.

Il soggiorno con le foto alle pareti, un tavolino e le teche a vetri. Le chiavi di ferro grandi. Andando in giro per il paese con queste, provando, si aprirebbero tutte le porte chiuse.

Il letto matrimoniale coi corredi. La culla basculante di fianco. Poi sul comò una scatola di ferro un po’ blindata e un poco a ghirigori. Una signora mi spiega che aveva un uso molto particolare. Quando un amore finiva, uno metteva le lettere ricevute dentro questa scatola e la seppelliva. La chiamavano: La tomba dell’amore.

La camicia e i pantaloni, cuciti con cura, belli, sagomati. Il bacile sul trespolo e la brocca. Pronti all’uso.

Poi iniziano a girare le riprese.

Il film

S’è fatto buio e si girano scene notturne coi soldati per le vie del paese, poi nell’androne del palazzo dei Migliacci (i notabili del tempo, quello che adesso ha comprato Rosi, la Casa re i ciento stanze), poi nel museo, con le donne armate a guardia su ogni pianerottolo, con le gonne dell’epoca e gli scialli.

Il buio sfuma i contorni delle cose e tutto sembra stia succedendo adesso, anche i bordi del tempo devono essersi sfumati.

Si finisce tutti a cena da Peppe, un piccolo ristorante pizzeria paninoteca nella parte nuova del paese, in una tavolata di venti persone. Mentre i professori da un lato del tavolo parlano di storia, da quest’altro lato tra attori e comparse si ride molto e forse nascono amori.

A un certo punto il gran finale: arriva il secondo giro di pasta dentro la padella più grande del mondo.

Mammà quante cose in un giorno, vuless’ sape’ chi l’ha detto che ci si annoia, che non c’è niente da fare nei paesi.

Fine terza parte, continua.

Testo e foto di Francesco Paolo Busco (riproduzione riservata)

Note:

* Poi la panetteria, che Rosi mi disse quel giorno: È in vendita da molto tempo, anche io spero che non la vogliano vendere davvero, l’hanno ceduta. Il pane lo fa ancora.