In questo nostro giro del mondo eravamo partiti con un luogo abbastanza “facile da raggiungere”: lo Sri Lanka, lo Stato estero la cui popolazione è la più numerosa a Napoli, poi c’eravamo fermati per un po’ di tempo a causa del virus pandemico. Fino a che un giorno arriva nell’aria, non vi sto a dire come, l’idea di fare un viaggio in Islanda.

È un Paese piuttosto piccolo, poco popolato, all’estremo nord del mappamondo, abbastanza isolato forse per poter provare un viaggio in questi giorni in cui bisogna evitare le alte densità abitative. Sarà un viaggio più difficile, rarefatto, ma forse anche magico e invisibile come quell’isola nordica che d’inverno sta molto tempo al buio, e gli elfi che l’accompagnano.

Proviamo.

Inizio a cercare in rete. Mi compare l’indirizzo del Consolato islandese a Napoli, poi la quantità di islandesi che ci abitano: due.

E mo che faccio?

Continuo a cercare.

Il Consolato ha uno strano indirizzo e-mail: finisce per @unifrigo. Digito quel nome e mi viene fuori un’azienda storica di importazione di baccalà e stoccafisso.

Nel frattempo ho trovato qualche articolo che racconta di alcuni anni fa quando in città arrivò, in un giro promozionale, una casetta di legno mobile con dentro quel merluzzo nordico salato: il baccalà, pescato dagli islandesi nel loro mare freddo. Si era occupato di quella promozione dell’Islanda a Napoli soprattuto un ristorante tra via Toledo e il corso Umberto I: cucinano solo quel pesce, in molti modi, qui dice che hanno fondato anche l’Accademia Partenopea dei Baccalajuoli, si chiama Baccalaria.

Ecco, di nuovo, come all’inizio del nostro viaggio srilankese in cui cominciammo da una tavola calda con i piatti di quel popolo, il cibo come porta d’accesso verso un altro popolo.

Bene, qualche traccia da seguire ce l’abbiamo. Stavolta però mi voglio procurare la guida turistica d’Islanda prima di partire, allora: libreria, prima tappa del viaggio.

In libreria

Entro, vado sparato alla sezione viaggi, vedo le guide in basso lungo l’espositore centrale, mi accovaccio a cercare. Non ne trovo neppure una di quel Paese dei vulcani e ghiacci, possibile? Chiedo.

La commessa del reparto al momento è occupata con una cliente, vado in giro al piano inferiore, ci sono i romanzi, cerco del loro premio Nobel per la letteratura: Halldor Kiljan Laxness.

Iperborea fa questi libri morbidissimi, flessibili. Toccarli è già piacevole: mi interessa Gente indipendente. Poi ritorno nel reparto viaggi al piano superiore.

La commessa a sentire di Islanda si entusiasma subito, tira fuori mille idee: Ah, ce n’è uno sulle fiabe islandesi, forse sarò io, che a volte compro per me anche libri per bambini, ma è fantastico.

Comunque le guide dell’Islanda sono qui dall’altra parte dello stesso banco dove avevo guardato, ce ne sono almeno cinque. Mentre lei va in giro a prenderne altri li guardo.

Torna con i romanzi di Jon Kalman Stefansson. Uno, Paradiso e inferno, leggo nella seconda di copertina che parla di pescatori e allora compro anche questo. Per le fiabe occorre aspettare che arrivino.

Sono poche ore che cerco l’Islanda a Napoli e mi sono imbattuto già quasi sempre in questo merluzzo nordico. Sul sito di Baccalaria ho trovato una frase, nel loro Decalogo del baccalajuolo, al primo punto:

Se hai qualcosa da cucinare cucinala, se non ce l’hai cucina lo stesso. Cucina sempre.

Mo che sono passate alcune ore e che il Console mi ha risposto per e-mail che purtroppo non saprebbe come aiutarmi a rintracciare gli islandesi a Napoli, capisco che forse:

Se hai un islandese scrivine, se non ce l’hai scrivine lo stesso. Scrivi sempre.

Anche perché il viaggio comincia prima di muoversi fisicamente, quando si inizia a cercare, a leggere, lo avete sempre detto, e quindi da raccontare se ne trova lo stesso.

Poi aspetto di vedere il libro di fiabe, chi sa se troverò merluzzo pure lì dentro.

Il ristorante di solo merluzzo nordico

Martedì 9 febbraio mi decido, parto per la prima tappa seria: vado a vedere che notizie islandesi trovo da Baccalaria, il ristorante che cucina moltissimi piatti ma tutti rigorosamente con quel pesce nordico.

Arrivo, già sulla soglia c’è la vetrina piena di libri sulle terre nordiche, entro. Sono molto gentili ma conviene che ritorni più tardi, a fine orario perché troverò la persona giusta per parlarne.

Ritorno. C’è un signore in piedi dentro che sembra che mi stia aspettando.

Dopo i primi convenevoli per capire cosa è che esattamente ci interessa in questo viaggio, inizia a spiegarmi quasi senza sosta.

Si chiama Toti Lange. È come aver aperto un libro alla pagina uno e dargli una rapida scorsa.

È il merluzzo nordico, nome scientifico: Gadus morhua, diverso dal merluzzo delle nostre acque.

Il baccalà, storicamente, arriva in Sicilia con la dominazione angioina. Poi fu il concilio di Trento, quello della controriforma, che, introducendo il venerdì di magro, quando non si può mangiare carne, diede impulso al consumo del baccalà. E fu un padre conciliare, l’arcivescovo di Upsala, Olaf Menson, che intuì per primo il business del baccalà in quanto pesce accessibile per prezzo anche alle classi meno agiate e, per la sua lunga conservazione, alle popolazioni italiane dell’interno.

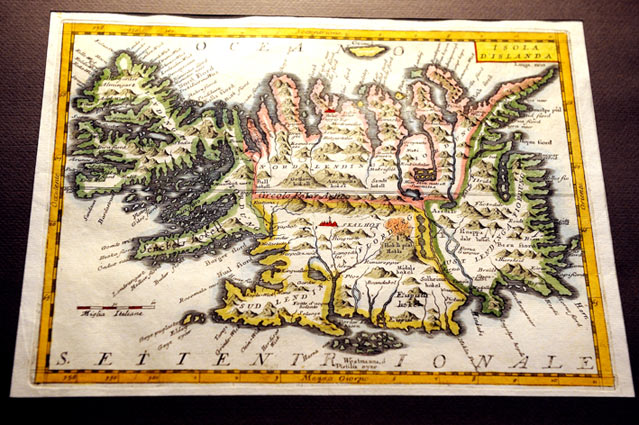

Possiede alcune stampe che ha raccolto in giro per l’Europa: cartine antiche d’Islanda, una foto colorata a mano di venditori di baccalà napoletani trovata in Francia.

Poi mi mostra la bottega adiacente al ristorante, dove potete comprare il pesce per cucinarvelo a casa. Appena entriamo sento per la prima volta in questo viaggio l’odore tipico di questo pesce che a Napoli conosciamo tutti.

Ci sono pesci essiccati appesi in alto, quello è lo stoccafisso. Il pesce è sempre lo stesso però essiccato si chiama Stock fish: pesce bastone, perché perdendo l’acqua diventa stretto e lungo, se è conservato sotto sale invece si chiama baccalà. Poi seguono altri nomi delle parti precise: Il dorso dello stocco si chiama coronello, la stessa parte ma del baccalà, si chiama mussillo.

Poi mi spiega l’origine del nostro modo di cucinarlo più tipico: Nei giorni di pranzi opulenti come il Natale, il baccalà fritto non poteva mancare. Poi però, proprio per l’abbondanza delle portate magari restava per il giorno dopo e allora, con l’aggiunta di pomodoro, olive e capperi, quei pezzi già fritti, ripassati in forno, sono diventati il baccalà alla napoletana.

Verso la fine gli chiedo qualche suggerimento su come potrei secondo lui incontrare dalle parti nostre un altro po’ di Islanda.

Mi dà un numero di telefono di un’antica famiglia che ancora importa in piccole quantità e vende al dettaglio o fino alla tavola di un ristorante ad Acerra. Esattamente dice: Le do il numero di un confratello baccalajuolo, in questo momento è il presidente dell’Accademia Partenopea del Baccalà che sta parlando.

Il Console onorario

Poi nel pomeriggio riesco a ricontattare, stavolta al telefono, il Console onorario islandese di Napoli. Ora che ho capito che quel merluzzo è così centrale nella vita degli islandesi, mi interessa chiedergli di questo.

Il signor Gianluca Eminente appartiene a una famiglia che da sei generazioni importa quel pesce dall’Islanda e in mancanza di un’ambasciata in Italia, dai consolati passa una buona parte dei rapporti tra noi e quell’isola remota.

Dopo il Portogallo, in cui il bacalhau è al centro della tradizione culinaria, Italia e Francia, ci dice, sono al secondo posto a pari merito per il consumo di questo pesce. Terza per consumo è la Grecia. Poi esportiamo, pochissimo, anche in Australia: ci sono famiglie italiane emigrate in quel continente che ancora amano mangiarlo.

Se pensiamo che quella del merluzzo è una delle voci principali dell’economia islandese e che una buona parte di quel pesce viene importata in Italia, inizio a pensare che questo viaggio che sembrava così difficile in realtà ci sta mostrando che il collegamento è piuttosto stretto, e stava in ogni mercato in bella evidenza.

Poi contatto per un appuntamento nei prossimi giorni Luigi Esposito: il confratello baccalajuolo.

È stata la giornata del baccalà islandese perfetta, di martedì, invece del venerdì di magro della controriforma cattolica.

Fine ottava parte, se volete iniziare il giro del mondo dal principio lo trovate qui, continua

Testo e foto ©Francesco Paolo Busco. Copertina e stampe da collezione privata Toti Lange. (Tutti i diritti riservati)